Artenkata - Waldkiefer

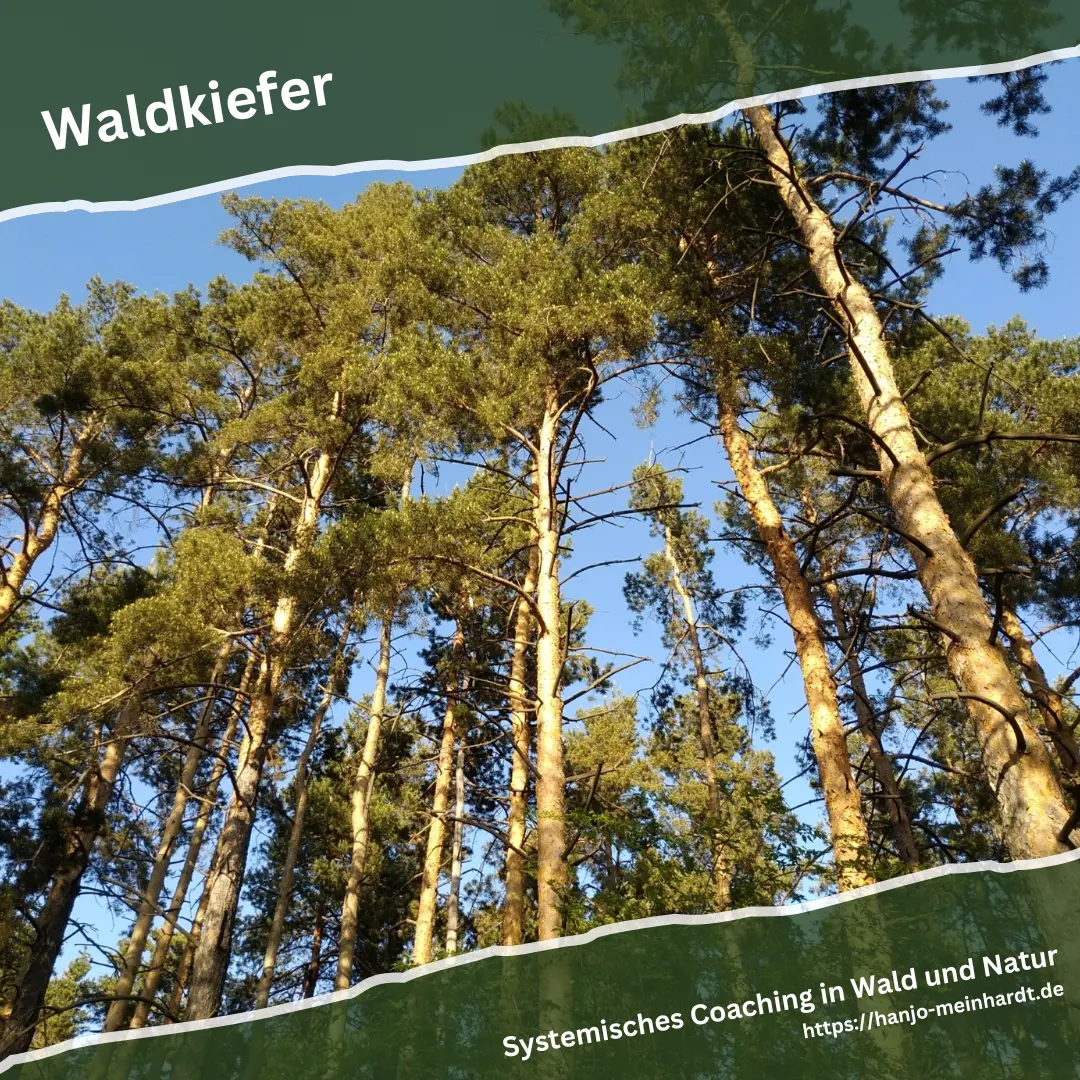

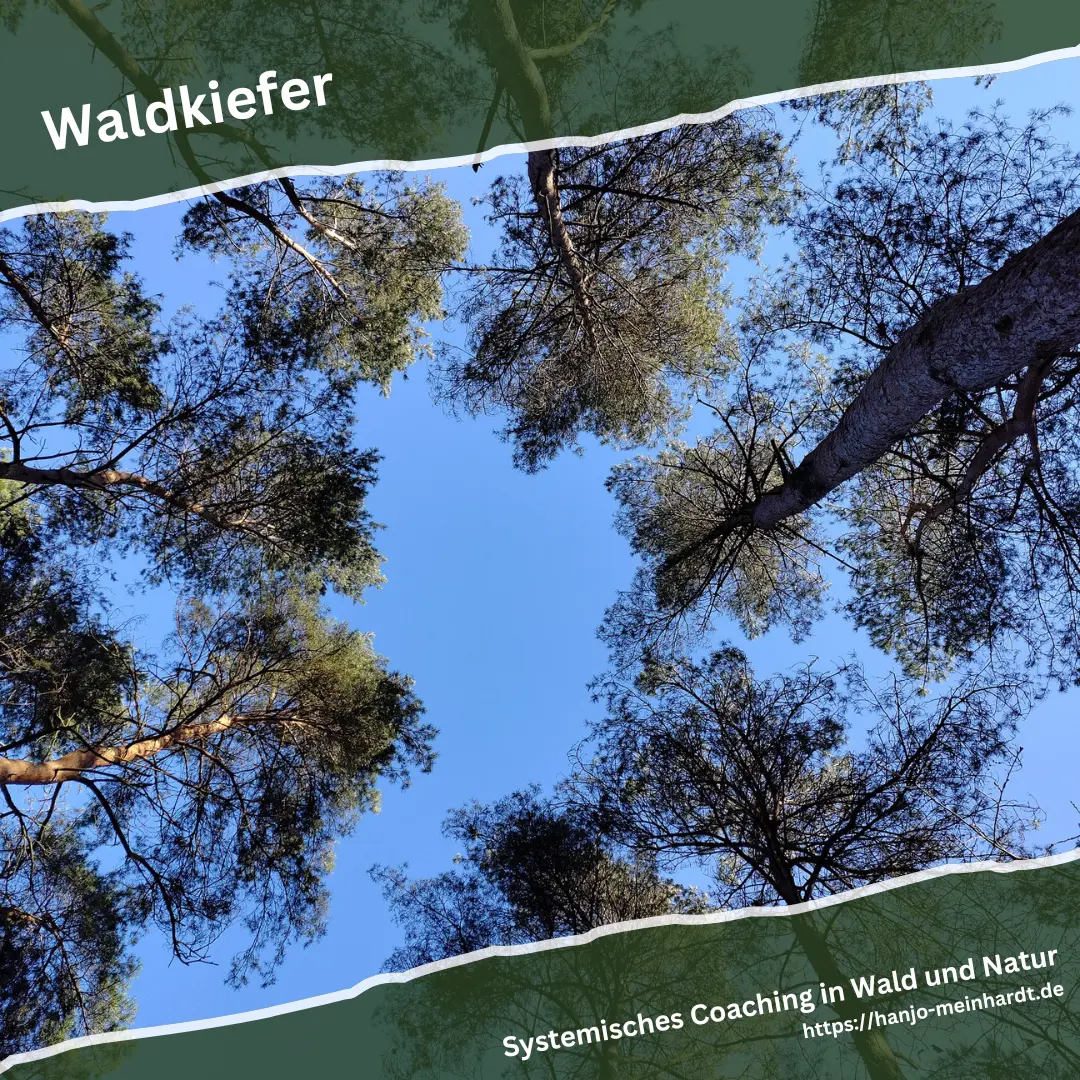

Baum-des-Jahres Einheimisch Heilpflanzed NadelbaumDie Waldkiefer ist eine der häufigsten Baumarten Mitteleuropas und fällt durch ihre rotbraune, sich schuppig ablösende Borke und ihre langen, biegsamen Nadeln auf. Besonders auffällig ist ihre Silhouette: ein oft schief gewachsener Stamm mit lichtdurchfluteter Krone, die sich weit ausbreitet.

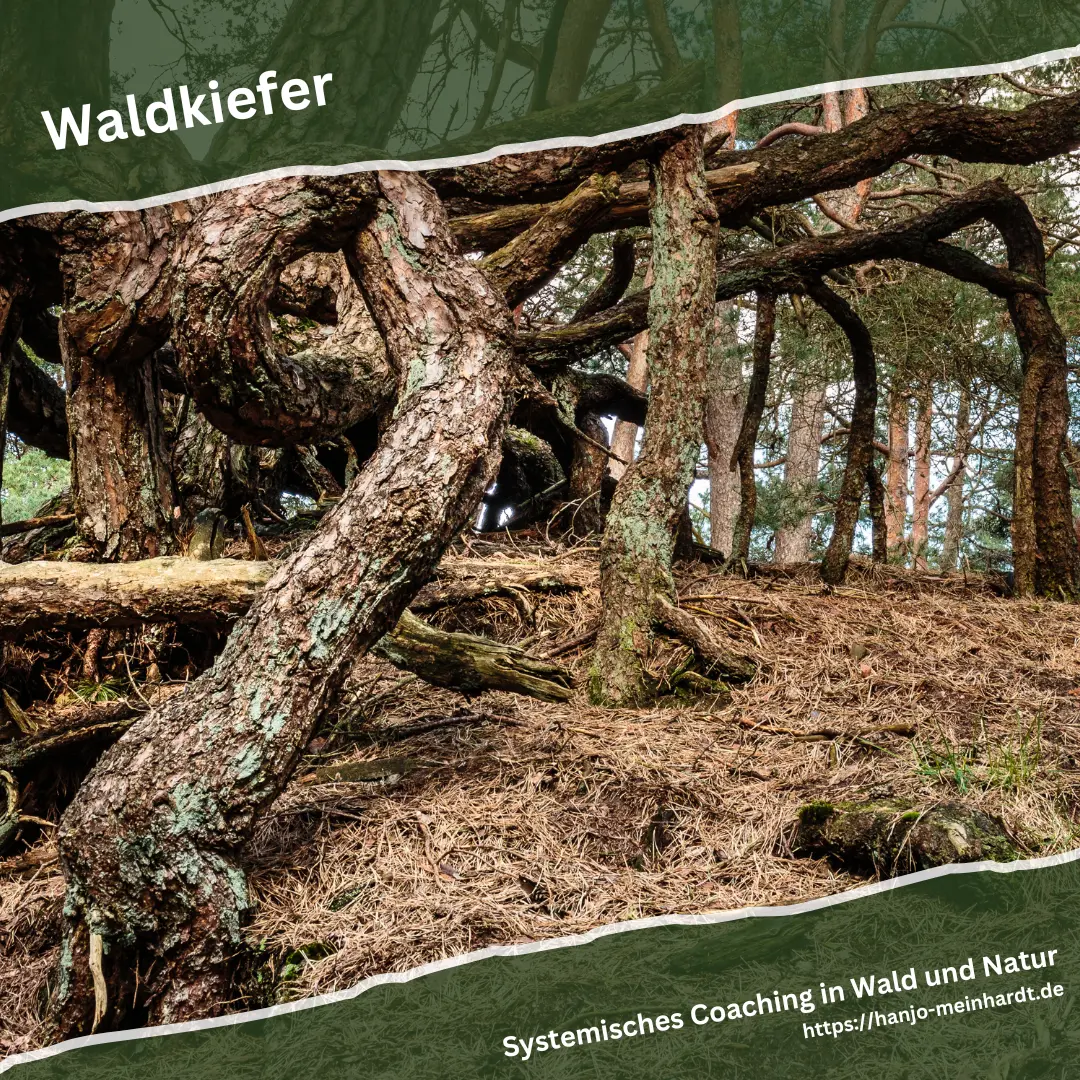

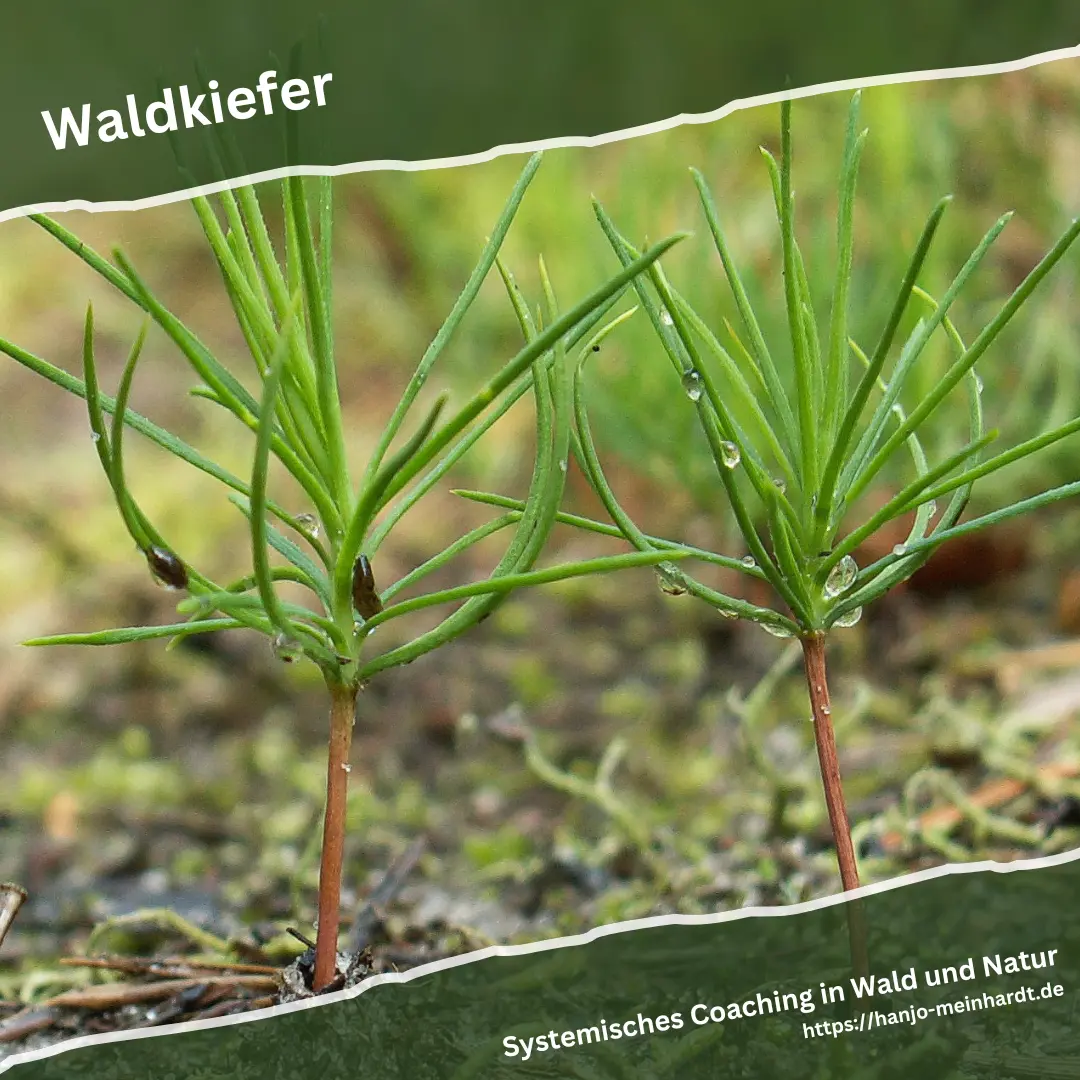

Junge Kiefern wachsen meist kerzengerade, doch mit den Jahren scheint sie dem Wind, der Trockenheit und dem Lichtwandel nachzugeben. Ihr Wuchs erzählt Geschichten von Widerstandskraft und Anpassung.

Herkunft und Standort

Die Waldkiefer ist in Europa und Asien heimisch. In Deutschland kam sie ursprünglich vor allem auf trockenen, nährstoffarmen Böden wie Binnendünen, Moor- und Felsstandorten oder in Gebirgslagen natürlich vor. Sie ist eine echte Überlebenskünstlerin auf kargen Flächen.

Im Zuge forstlicher Nutzung wurde sie jedoch ab dem 18. Jahrhundert massiv aufgeforstet – besonders in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Viele heutige Kiefernwälder sind also forstlich geprägte Monokulturen und nicht natürlichen Ursprungs. Trotzdem ist sie heute aus der deutschen Waldlandschaft kaum wegzudenken.

Nutzung als Speise

In der Küche spielt die Waldkiefer keine Rolle.

Naturmedizinische Bedeutung

In der Volksmedizin wird das ätherische Öl der Waldkiefer bei Erkältungen und Muskelbeschwerden eingesetzt – meist in Form von Bädern oder Einreibungen. Wissenschaftlich anerkannt ist die schleimlösende und durchblutungsfördernde Wirkung des Kiefernadelöls.

Historische Bedeutung

Schon in der Bronzezeit wurde ihr Harz genutzt – als Kleber oder zum Konservieren. In manchen Regionen galt sie als heiliger Baum, der Schutz vor Unheil bietet. Das Kiefernharz war Bestandteil ritueller Räucherungen.

Symbolische Bedeutung

Die Kiefer steht für Standhaftigkeit, Überleben unter widrigen Bedingungen und die Kraft, auch auf kargem Boden zu gedeihen. Ihre biegsamen Äste erinnern daran, dass wahre Stärke oft im Nachgeben liegt.

Superpower

Die Waldkiefer ist ein Überlebenskünstler: Sie wächst auf trockenen, nährstoffarmen Böden, trotzt Frost und Feuer, und bildet mit ihrem tiefreichenden Wurzelsystem die Grundlage für ganze Ökosysteme. Ihre Fähigkeit, auch auf degradierten Böden Fuß zu fassen, macht sie zu einem Hoffnungsträger im Klimawandel.

Besonders bemerkenswert ist ihre dicke, schuppige Borke, die sie – vor allem im höheren Alter – widerstandsfähiger gegenüber leichten Bodenfeuern macht. In Kombination mit einer lichten Krone und wenigen Ästen in Bodennähe kann sie gelegentliche Brände überstehen, ohne direkt absterben zu müssen. Allerdings gilt diese Feuerresistenz nur für schwache bis mäßige Feuer – junge Bäume und Monokulturen sind deutlich anfälliger.

Gefährdungsstatus

Nicht gefährdet. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung und Anpassungsfähigkeit gilt sie als stabil – doch Monokulturen und Schädlingsbefall stellen lokal Herausforderungen dar.

Im Rampenlicht

2007 wurde die Waldkiefer in Deutschland zum Baum des Jahres gewählt. Die Jury würdigte damit ihre ökologische Bedeutung als Pionierbaumart und ihre Rolle im naturnahen Waldbau.

2020 erhielt eine uralte Waldkiefer in Tschechien zudem den Titel Europäischer Baum des Jahres – geehrt wurde nicht nur ihr hohes Alter, sondern auch ihre enge Verbindung zur lokalen Bevölkerung, die sie als Ort der Erinnerung und Begegnung schätzt.

Kurzsteckbrief

| Kategorie | Info |

|---|---|

| Botanischer Name | Pinus sylvestris |

| Familie | Kieferngewächse (Pinaceae) |

| Lebensraum | Trockene Kiefernwälder, Heide, Sandböden |

| Blütezeit | Mai – Juni |

| Nutzbarkeit | Heilpflanze |

| Symbolik | Standhaftigkeit, Anpassung, Widerstandskraft |

| Gefährdung | Nicht gefährdet |

Weiterlesen

- Baumartenporträt: Die Waldkiefer

- Wikipedia: Waldkiefer

- Baum des Jahres Stiftung: Die Waldkiefer

- NABU: Die Waldkiefer im Porträt